从严格意义上讲,作为学生或学者的我,与复旦大学美国研究中心(简称“复旦美研”)从来没有直接的交集,但回溯我开始美国研究至今的经历,却处处都绕不开复旦美研。我的老师来自复旦美研,我在工作中密切合作的同事们毕业于复旦美研,我在中国人民大学培养出的第一批硕士研究生继续到复旦美研深造。或许,这也不是我的专属个案,如今在国内从事美国研究的很多中青年同行,或多或少都有同感: 这是复旦美研在学术界无法取代的地位与影响力。

作为美国研究的初学者,我第一次知道复旦美研,是将近二十年前在南开大学攻读硕士期间。那时,我将研究兴趣保持在美国总统初选制度之余,已经开始关注美国国会政治及其在中美关系中的影响。放眼当时的全国学术界,提供最全面且最深入的系列国会研究的机构就是复旦大学美国研究中心。来自复旦美研的研究成果,对我而言,可以说是具有关键启蒙意义的。通过接触这些专著和论文,我开始了解到复旦美研大师云集、群英荟萃,心中不由得萌生了极大的敬佩与向往之情。

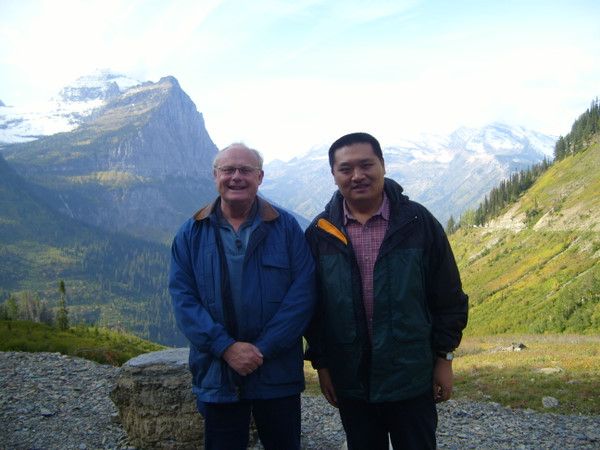

2008年12月,在美国蒙大拿大学访问期间,与蒙州前州务卿Bob Brown先生共同在当地考察

在继续攻读博士学位期间,在张光教授的指导下,我正式转入美国国会研究的轨道。虽然还没见过复旦美研的老师们,但在国会研究维度上的选题,事实上已直接受到了复旦美研相关成果的塑造:人家做过什么,我们还能做什么;人家在这个重要话题上怎么做的,我们还能如何做到更多……在博士学习期间,我参与署名的一篇论文第一次发表在专门聚焦美国研究的学术刊物上,而这本刊物就是复旦美研主办的《美国问题研究》。在绞尽脑汁思考论文开题时,我偶然通过网络读到一篇比我大一级学长所撰写的开题报告,洋洋洒洒尽显思维的灵动与学术的宏图,令人惊叹。这位学长叫李巍,而他当时的身份正是复旦美研的博士研究生。

得益于美国国会研究所建立的桥梁,在博士毕业后,我有幸到孙哲教授门下继续从事博士后研究。孙哲教授曾在复旦美研主持国会研究项目,他的专著之一即《左右未来: 美国国会的制度创新和决策行为》堪称国内从事美国国会研究的必读基础书目。在清华园胜因院27号的小楼里,我有机会能与赵可金老师、李巍老师一起工作,向他们学习。在这段黄金般的时光中,大家有时会提到复旦美研,让我感觉距离国权路680号也并不算遥远。

2013年9月,中国社会科院美国所工作期间,与新罕布什尔州前国会参议员John Sununu先生交流

2012年秋天,我如愿有幸进入中国社会科学院美国研究所从事美国政治相关的研究工作。身处全国最高级别的社科研究机构,我终于有机会来到复旦美研参加学术会议。或许是在心里向往了多次,我甚至记不起来第一次造访复旦美研的确切时间。反而,印象深刻的是另外两件事。

第一个是,步入美研中心院子时,首先看到的是谢希德铜像,令人肃然起敬。对复旦美研甚至对中美互动有一定了解的人,自然知道谢先生的智慧与才干、知道她对复旦美研的重大贡献。后来,我曾经多次看到复旦美研全体教职工在每年清明前夕向谢先生铜像献花、表达追思的消息。复旦美研对于初心使命的这份坚守,令我极为触动。

第二个是复旦美研的藏书。当时的我特别推崇美国罗切斯特大学理查德·芬诺(Richard Fenno)教授对于国会议员个人行为的微观追踪研究,所以在国内到处找他的书看,但的确遍寻难得。于是,在会议休息期间,我请求复旦美研的老师带我去看看他们的图书馆。而当我在相关分类的书架上,看到那一本本我看过的和我没看过的芬诺的书时,我只能说重镇终究是重镇,完全符合我的心理预期。

2016年7月,美国华盛顿,陪同复旦大学美国研究中心主任吴心伯教授实地调研

随着交流的不断深入,我在很多方面都有幸得到了复旦美研老师们的无私指点与提携。2014年下半年,我带着美国南方政治的研究课题到俄克拉何马大学美中研究中心进行学术访问,这完全要感谢复旦美研中心主任吴心伯教授向对方中心主任葛小伟(Peter Gries)教授的大力推荐。这是我第一次在美国南方边缘地区生活,对于我对这个国家的理解具有极为特别的启发。2016年7月,吴心伯教授率团赴美调研,专门安排我参与。从纽约到华盛顿,那时的美国正在酝酿一场影响深远的巨变,而醉心于美国政治研究的我在此次实地观察中也多少开始对“特朗普现象”有了最初的切身实感,这对我后续的研究是具有引导意义的。如今依然记得,无论是在曼哈顿第五大道还是在雾谷街边,我都要很吃力才能跟上吴老师的步伐。这也似乎在时刻提醒我,思维要快,要跟得上美国的变化。

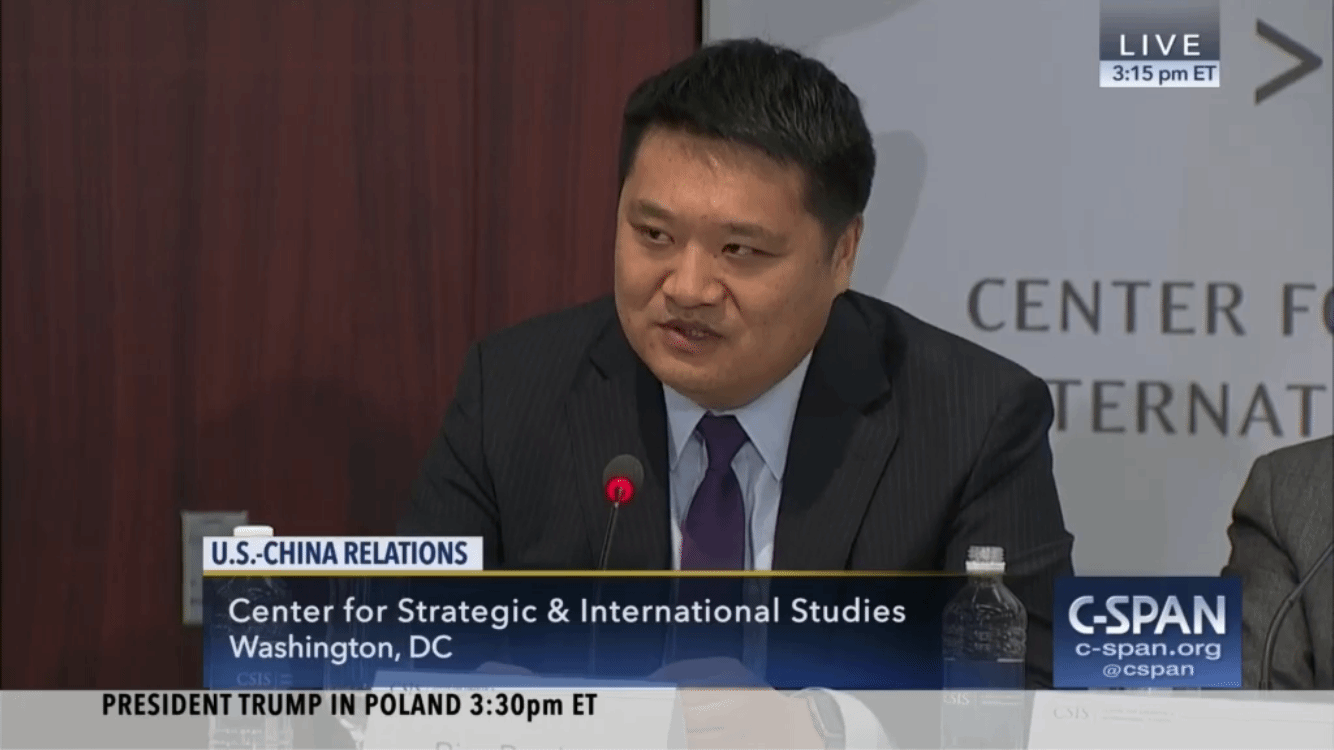

2017年7月,美国华盛顿,参加CSIS关于“中美关系”的公开学术研讨会并作专题发言

2017年,美国迎来了特朗普,我自己也迎来了学术生涯中的关键变化: 我荣幸来到中国人民大学国际关系学院,从事与美国政治、外交与中美关系相关的教学与研究工作。在学院杨光斌院长的指导和关怀下,我也很快参与到我们人大美国研究中心的学术工作当中,继续努力学习,不断成长。我们人大美国研究中心的现任主任和副主任,正好分别是先后毕业于复旦美研的李巍教授和左希迎教授。在日常科研、教学以及其他工作当中,他们每每都给我很大帮助和启发。

2019年,正值中美建交四十周年之际,复旦美研与澎湃新闻等单位共同完成“40年40人”的学术访谈项目,并最终结集出版。我诚惶诚恐地被列入其中,从一个初涉美国研究领域的新世代的角度,分享了一些初步的研究心得。在深感极大激励的同时,我也再次为复旦美研在促进中美两国学术界、战略界交流乃至促进中美关系稳定所发挥的关键作用而深感钦佩。

2024年7月,美国纽约市,参加中国国际问题研究院举办的第21届“中美青年学者对话会”并进行智库交流

这些年来,由于各高校美国研究领域的密切互动,我有更多机会到复旦美研去交流。每次都如初见般珍惜,因为每次都会收获满满、获益良多。我想,对于我们人大美国研究中心而言,复旦美研应该是国内高校美国研究界有组织科研的学习榜样;对于我自己而言,复旦美研或许是一种难以名状的缘分,是良师益友的所在,更是令我不敢有半分懈怠的鞭策。

作者系中国人民大学国际关系学院教授、美国研究中心副主任 刁大明