2019年10月,我入职复旦大学美国研究中心(简称“美研中心”)。此前的十多年,我在中共中央对外联络部(简称“中联部”)从事国际问题调研和智库交往工作,其中很大一部分与中美关系相关。在部委工作期间,我曾多次到美研中心参加会议。美研中心创始人、复旦大学老校长谢希德先生不仅是我国“半导体之母”,也是中国与美国交往的重要推动者,她的很多故事早有耳闻。美研中心是国内美国问题研究的重镇,吴心伯教授等学者无论是在学术研究领域还是在决策咨询方面都有突出的影响力。能够到美研中心工作,是我的荣幸。

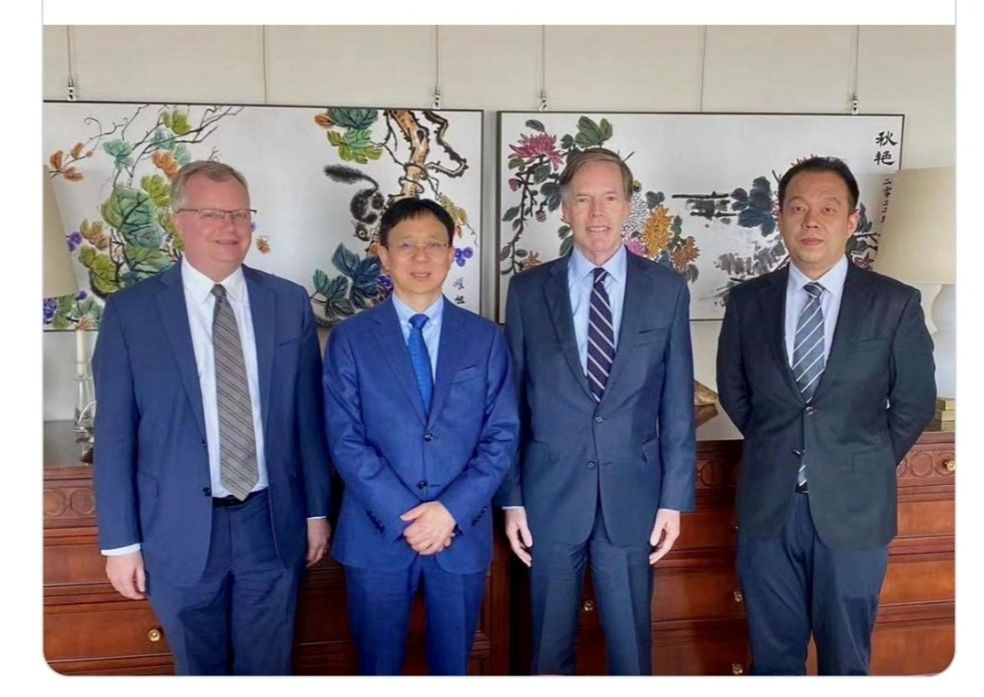

与吴心伯教授、时任美国驻华大使伯恩斯、美国驻上海总领事Scott Walker讨论中美关系

1984年4月,时任美国总统里根访问复旦大学,他在学校发表的演讲由谢希德校长主持。记录这一历史性时刻的照片,对于研究中美关系的学者而言,是宝贵的影像史料,我很早就有印象。里根是中美建立外交关系后首位访华的美国总统。邓小平同志与里根会面时,半开玩笑地讲:“中国虽然穷,但可看的地方还是不少。”他还特别感谢里根总统夫人南希(Nancy Davis Reagan)为保护大熊猫所做的贡献。里根此访的重要成果之一是,两国政府草签《中美和平利用核能合作协定》。可以说,里根的访问是中美“接触”时代的象征。里根在复旦大学发表的演讲中特别提及中美“和平利用核能”合作,以及双方在其他科技领域的合作前景。他还以谢希德校长曾在史密斯学院(也是南希的母校)、麻省理工学院学习为例,强调中美教育交流的重要意义。里根的演讲中有一段意味深长的话,“上海是一座学术之城,一座文化之城,上海历来是你们通向西方之窗。上海也是我们美中两国发表公报,开启两国新友谊的城市……长江经上海汇入东海,注入太平洋,直达美国的西海岸”。

与日本数字转型担当大臣、前外务大臣和防务大臣河野太郎,荷兰阿斯麦公司董事阿瑞斯Annet Aris,麦肯锡公司全球管理合伙人Bob Sternfels,纽约时报白宫和国家安全事务首席记者David Sanger讨论中美科技竞争

的确,上海与美国研究之间的渊源是奇特的,这一城市在中美关系历史上具有重要地位。漫步外滩街头,随处可以发现美国人留下的踪迹。比如,如今的网红打卡地“外滩三号”大楼便是美国知名建筑设计师迈克尔·格拉夫斯 (Michael Graves)的作品。上海是中国改革开放的前沿,而中国改革开放伟大历程的推进与中美关系的“正常化”是同步的。1985年复旦大学美国研究中心正式成立,它是我国高校中第一个聚焦美国问题研究的机构。能够从北京来到上海,从部委转至高校,在黄浦江畔专心从事中美关系研究,我倍加珍惜这一机会。我本人并没有复旦大学的学缘,本科、硕士和博士学业都是在北京大学完成的,“燕园”是北京大学的别称。值得一提的是,谢希德校长曾执教燕园,在北京大学期间,她编著了《半导体物理学》教材,培养了我国第一批半导体专业人才。谢校长为美研中心的创建付出巨大心血,从1985年到2000年她一直亲自担任中心主任。如今,一进入美研中心的院子,就会看到谢校长的半身塑像。每年清明节,美研中心的同事们都会齐聚在塑像前,为谢校长献上鲜花,这已经成为美研中心的传统。当我办理入职复旦手续时,我发现复旦大学日本研究中心附近的花园池塘地带也被命名为“燕园”。我不知道这处“燕园”是否与谢校长的北大经历有关,但它所体现的南北燕园的缘分确实妙不可言。

承担美国问题的学理研究和决策咨询研究工作,探索认知美国和中美关系的新概念、新框架

美研中心的一楼大厅有一幅巨大的美国地图,上面标注了很多美国的中小城市。每次路过这幅地图,都像是获得一种提醒,它似乎是在要求我们的美国问题研究需要尽力深入地方和基层,需要更多体认美国本身的复杂性。在北大历史学系攻读硕士学位期间,我在美国普渡大学访学一年。这段在美国印第安纳州学习、生活的经历,对于我感知美国颇有助益。在普渡大学,我担任该校历史系系主任道格拉斯·赫特(Douglas Hurt)教授的研究助理,这份工作使我获得生活津贴,也让我能够近距离地与美国人进行交往。研究美国农业史的赫特教授以及其他很多美国人士都非常友善,我在美国中西部的“玉米田”度过了愉快而充实的时光。我还跑到马里兰州的国家档案馆查找收集原始外交档案材料,赴波士顿参加哈佛大学的论坛,在华盛顿参加美中关系全国委员会举办的相关活动,西拉法叶城的美国朋友还邀请我一同体验“冬日远足”(winter retreat)。

与美国前助理国防部长Ely Ratner、新加坡南洋理工大学人文社会科学学院院长廖振扬、清华大学战略与安全研究中心主任达巍、美国国家亚洲研究局高级顾问Heino Klinck探讨中美关系与东南亚问题

2025年5月初,我作为复旦大学的学者,在纽约与美中关系全国委员会副主席白莉娟(Jan Berris)见面,还提及这些经历。如今一头白发的白莉娟女士自1971年起就在这个机构工作,她是当年中美“乒乓外交”的亲历者。那天因为要赶往圣地亚哥开会,与白莉娟等美方人士的见面交流时间很有限。白莉娟女士将我送到楼下后,又与我交谈着走过了好几个街区,我能够感到她的真挚情谊。她询问一些与美研中心相关的事情,对新一届美国政府上台后的中美关系颇感忧心。近年来,在美国对华推进所谓“战略竞争”的背景下,“接触”这个概念被污名化,“合作”更是越来越成为稀缺品,中美之间的很多正常交往受到阻挠,白莉娟这样的人士在美国国内面临政治压力。在这种情形下,美研中心努力维护中美交流渠道,悉心接待来自哈佛大学、蒙大拿州等学生和学者代表团,以实际行动践行中国领导人提出的“中美关系希望在人民,基础在民间,未来在青年,活力在地方”这一重要理念。2024年3月,我陪同吴心伯教授会见时任美国驻华大使伯恩斯。伯恩斯是美国职业外交官,也曾在哈佛大学肯尼迪学院执教。我当面向伯恩斯提及一位复旦大学博士生赴美国参加哈佛大学—哥伦比亚大学交流活动但却被“拒签”的问题。这种“拒签”经历会对这位学生的后续学业以及国际交流带来很大的负面影响,作为复旦大学的老师,我们有责任维护学生的权益,也有责任维护中美人文交流。后来,这位学生得以重新获得签证,并顺利赴美交流。

参加中国—加拿大二轨战略对话,中方牵头人为外交学会会长王超,成员包括原中央外办常务副主任裘援平,中国社科院大学教授、国务院前副秘书长江小涓,加拿大前副总理兼科技部长Jean Charest等

美国问题和中美关系研究看似着眼“高政治”,但它实际上与普通民众的利益息息相关,它需要朴素的人文关怀作为支撑,这是我从北大到复旦一以贯之的感受。王缉思教授是我的博士生导师,他的言传身教对我有极大的影响。王老师曾在内蒙古当过七年农牧民、在黄河岸边做过三年学徒工,迄今他仍然与内蒙古、河南的老乡和朋友们保持联系。他在《国际政治的理性思考》一书自序中有这样一段话,“处在社会底层的经历,至今决定着我观察国际政治的视角和判断是非的标准……在涉及国家利益、国际道义的问题上,我于是首先想到的是中国普通老百姓的权益。他们好不容易在最近二三十年里享受到国泰民安的好处,应该让他们安心追求自己的幸福,建设自己的精神家园。我们研究国际政治,偶尔参与建言献策,为的是不让他们动不动就受折腾,更不能让中国回到上百年前直至几十年前那些兵荒马乱的年代”。王老师的这段话令我印象深刻,这篇自序文章我也推荐给我在复旦大学的学生阅读。研究美国问题,离不开中国关切,也不能抛开中国站位。而这并不是抽象的,它关系到普通民众的生老病死、喜怒哀乐。我在与吴心伯教授等美研中心老师的交流中,也能感受到这种人文关怀。如何通过研究美国,为中美关系和平发展做出贡献,为维护中国的利益做出贡献,这是我作为美研中心学者的一份责任。

与韩国国会前议长金振杓、韩国前外交部长尹永宽、首尔大学教授全在晟、成均馆大学教授李熙玉、东京大学教授佐桥亮等讨论中美关系与朝鲜半岛问题

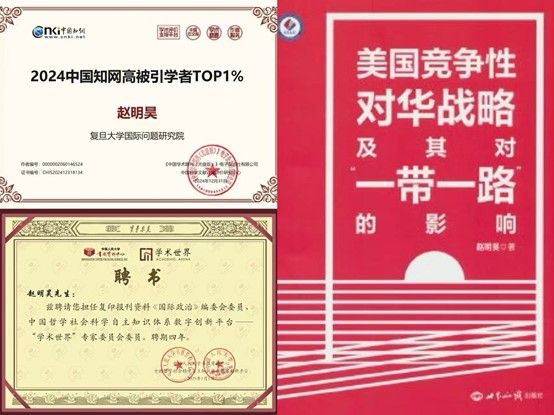

到高校工作的一大好处在于,能够按照自己的兴趣和规划推进学术研究,可以相对自主地确立研究选题。在复旦这一平台,学者有很大的自由度从事国际性的学术和智库交流,这有助于学者获得第一手的研究资料,对于从事区域国别研究也是必不可缺的。到美研中心工作以来,我努力探究美国对华战略竞争的“全政府”“全社会”模式,聚焦“灰色区域”“成本强加”“混合战争”等问题,提出“美国竞争性对华战略”“复合型阵营”“盟伴体系”“大国竞争内政化”“统合性压制”等核心概念,针对美国对华战略和中美关系问题深化学理性阐释,围绕中美构建新型大国关系问题展开研究,就中美如何管理战略竞争、实现“竞争性共存”提出思考和政策建言。此外,我通过研究“一带一路”与中美博弈的互动,提出美国对华制衡具有全域性、跨域性、非对称性特征,分析美国对“数字丝绸之路”的认知和应对,提出需从“数字地缘政治”视角审视中美博弈。在研究这一问题的过程中,我日益感到科技竞争是美国对华战略的焦点问题,探索构建“地缘政治—地缘经济—地缘技术”视角相互融合的分析框架,围绕“技术鹰派”“技术—安全复合体”“发展与安全相互联结”(development-security nexus)、“安全化与大国竞争”等理论问题展开思考。美研中心为我推进上述研究工作提供了良好的环境和重要的支持,我得以主持多个国家社科基金重大类项目,并发表了一系列研究成果。

主持“美国研究暑期研讨班”开幕式,该项目旨在培养美国研究的青年人才

美研中心不仅是从事美国问题学术性研究的宝地,它也承担着大量的决策咨询研究工作。服务国家战略是美研中心的鲜明特色。在中联部期间,我得到政策性研究的训练,这一经历对于我在复旦大学的工作也是极有助益的。中联部的老部长戴秉国(后为国务委员)、时任部长王家瑞(后为全国政协副主席、复旦大学校友)是我非常敬佩的老领导,参加他们的外事活动能够现场感受何为“做外方人士工作”,会有很大收获。外交领域的其他很多老领导也给予我启迪、鼓励和帮助,他们对国际问题的见解、对研究选题的把握、对调研文稿的修改、对外事活动的筹划,令我获益颇多。如今虽然身在复旦,但仍然经常与中联部的领导和同事们交流,向他们学习。我在复兴路4号的10余年工作经历,使我在美研中心从事决策咨询研究得心应手,为高校智库建设发挥应有的作用。在中南海、人民大会堂、北京饭店等地,我曾多次参加与中美关系相关的外事活动,见证美国前总统卡特、前国务卿基辛格、时任国务卿约翰·克里(John Kerry)、前总统国家安全助理史蒂夫·哈德利(Stephen Hadley)、前国务卿奥尔布莱特(Madeleine Albright)等人士与中方领导人的交流。多年来,我一直记得戴秉国同志与哈德利会谈时所讲的一段话,他说:“中国人并不想要什么世界老大的金饭碗,中国发展的目标就是要让老百姓过上好日子,美国不要对中国的战略意图有什么误判。”戴国委是从贵州大山里走出来的外交家,他的朴实、敏锐与智慧令人钦佩。

向国务院原副总理、原对外贸易经济合作部部长吴仪同志汇报中美关系研究,她是一系列中美经贸谈判的重要亲历者和推动者

来美研中心工作后,我撰写了不少决策咨询报告,并多次得到中央主要领导的肯定性批示,这是美研中心学者工作职责的重要组成部分。借助美研中心的优越研究条件,我还主持了国家发展和改革委员会、教育部、科技部、外交部、中国人民解放军军事科学院等多个项目。此外,我积极从事社会服务,承担国际传播、智库交流等任务。应邀在中央驻澳门联络办、国防大学、东部战区、商务部、中国浦东干部学院等机构举办讲座。经常接受《纽约时报》《华盛顿邮报》《金融时报》《回声报》等媒体的采访,在国际舆论场“发声”。应邀参加美国外交政策全国委员会、战略与国际问题研究中心、布鲁金斯学会、英国国际战略研究所、亚洲基金会、三边委员会、韩国峨山政策研究院等机构举办的国际会议并发表演讲。加入中国人民外交学会等机构组织的外访团组,参与中美洛基山对话、中国—加拿大战略对话、中美欧三边对话等项目,也得到了近距离向傅莹、裘援平、王超、江小娟、朱民(复旦大学校友)等领导、专家学习的宝贵机会,他们的谦和、睿智以及对后辈的鼓励令人感佩。

积极做好社会服务,增强美国问题研究的现实性和应用性

总之,我虽然来美研中心工作的时间不算长,但我已经对复旦大学有了很深的认同,由衷感谢复旦和美研中心为我的学术研究、决策咨询、国际交流提供的宝贵支持。我很钦佩美研中心的领导和同事,和他们的交流让我获益颇多。我还要感谢我在复旦大学的学生,与他们的互动常给我带来灵感和力量,这是大学教师的“特殊福利”。在美研中心领导的支持下,我承担的一项重要工作是组织每年暑期举办的美国研究研讨班,邀请学界知名专家为年轻学人提供指导,很多校外的青年教师和博士生、硕士生参与这一活动,他们的热情和求知欲令人感动。这是美研中心为学界提供的一项公共产品,对于做好美国研究领域的人才培养工作具有重要意义。

2025年,复旦大学建校一百二十周年,美研中心成立四十周年。在这一重要时刻,对我的成长经历进行回望,对我在美研中心的工作予以小结,于我个人而言是颇有意义的。在我的办公室书柜里,摆放着《希贤立德:谢希德画传》一书,我经常翻看这本精美的画册,其中引用了谢校长的一句话:“我喜欢多色彩的生活。”我虽然没有见过这位传奇的女性,但我能够来到美研中心工作,得以体验一种“多色彩的生活”,何其有幸!

作者系复旦大学美国研究中心副主任、教授 赵明昊