复旦大学美国研究中心(简称“复旦美研”)正式成立于1985年2月1日,是我国高校最早成立的专门从事美国研究的机构。当时我还是武汉大学历史系的研究生,追随刘绪贻先生攻读美国史,是从报纸上得知这一消息的。不料在一个月后,我竟成了复旦美研的正式成员,并在其“不惑之年”,不知不觉地成了中心最年长的成员。

复旦美研创立之初,主要依托本校国际政治系,除了兼任中心主任的谢希德校长以及中心副主任卢义民、周敦仁和汪熙等先生外,另一位副主任刘星汉先生以及几乎所有年轻成员的正式编制,都在本校国际政治系,而刘星汉先生还是国政系主任。后来出任复旦美研主任的倪世雄先生和副主任朱明权先生,编制也在国政系。记得刘星汉先生当年还安排了我加盟复旦美研以及国政系的工作面试,其实他此前已访问过国内若干美国研究机构,包括武汉大学历史系美国史室,做了相关背景调查。当年在国内美国研究领域硕士已是最高学位。

初期复旦美研办公条件相当简陋,唯一的一间办公室设在正对主校区正门的物理楼(现称恒隆物理楼)二楼右侧,靠近谢希德校长在物理系的办公室,办公人员只有钱江一人。中心当时尚无图书资料收藏,与国政系共用资料室,在文科楼1987年落成之前,该系位于燕园东侧一幢小楼(现日本研究中心)。与北京大学和中国人民大学国政系同时于1964年成立的复旦国政系,由于成立之初被指定研究资本主义国家,对欧美国家的研究有更多的学术积累,代表论著就有在“文革”末期“横空出世”的《战后世界历史长编》等,而欧美又是国际关系学的滥觞,因此在改革开放后便享有国际关系研究的先行之利。在复旦国政系资深教师的指导下,复旦国政系一批留校任教的青年学子脱颖而出,迅速成为本校乃至国内国际关系学界的新生力量,使复旦国政系迎来了我所称的“第一个黄金发展期”。

记得复旦美研成立之初在国政系任教并在美研兼职的,有王建伟、郑世平、李东、林至敏等青年教师,其中林至敏自国政系1978届本科毕业后,于1984年赴美国普林斯顿大学伍德罗·威尔逊公共与国际事务学院攻读含金量极高的公共事务硕士学位(同年去普林斯顿大学政治系读书的,还有其同班同学冯胜平),他在入学普林斯顿大学的当年就意气风发地致信谢希德校长,提议参照普林斯顿大学威尔逊学院和哈佛大学肯尼迪学院的模式,在复旦建立综合性行政管理学院,培养我国中高层公共事务管理人才,以推进我国“决策过程的现代化”。时在美国访问的谢希德校长在接到此信后便回信表示勉励,回校后将其交给复旦教务处编入《教学情况交流》,供学校各位领导参考(参见《实现决策过程现代化的重要途径——复旦大学校长谢希德与留美学生林至敏的通信》,载《政治学研究》1985年第1期)。这一不寻常的大学校长与学生的通讯一时传为佳话,生动体现了复旦全校上下在教育改革领域锐意进取的时代风貌。林至敏在普林斯顿大学威尔逊学院完成为期一年的硕士研究生学程后即回复旦国政系和美研任教。

早期复旦美研为迅速培养美国研究人才,将选派青年教师赴美留学作为一项主要举措。因此在加盟复旦美研一年半之后的1986年9月,我便与在美研兼职的其他几位国政系青年教师,同时被以“自费公派”(实际上均获得美国高校的奖学金)的名义由学校派送美国高校攻读博士学位。当时中美关系正处于“蜜月期”,复旦美研青年教师在择校方面有较大空间,并且人人手持谢希德校长的亲笔推荐信。我赴普林斯顿大学念书,还得到我国历史地理学泰斗谭其骧先生的推荐。后来我从美国房东(时任普林斯顿大学招生办官员)处得知,当年普林斯顿大学接获谭老用毛笔书写的中文推荐信后,急送该校东亚系宋史专家刘子健教授鉴定。子健教授与谭老同为燕京大学校友,两人自然熟悉。其实谭老出身燕京,写份标准的英文推荐信根本不在话下。惜谭老当年这份文物级的墨宝现已无处寻觅。每念及此,暖意盈怀。

当年复旦美研这批青年学子赴美,不仅就读于名校,而且师从名师,其中林至敏重返美国就读于西雅图华盛顿大学,王建伟去了密歇根大学安娜堡分校,郑世平去了耶鲁大学,李东则去了哥伦比亚大学,他们的专业研究方向都是国际关系,我则就读于普林斯顿大学宗教系,师从约翰·威尔逊(John F. Wilson)教授,他是美国宗教史的权威学者,曾担任过美国教会史学会会长和普林斯顿大学研究生院院长等职。2007年我曾邀威尔逊教授再访复旦美研,作了关于美国宗教的系列演讲。该系列演讲后结集为《当代美国的宗教》一书,于2013年由上海人民出版社出版,这是外国权威学者少有的专门为我国读者量身定制的学术论著。其实在我们前后集中赴美留学的复旦国政系青年教师有10来位之多,但学成回国长期服务的只有我一人。改革开放后头几届复旦国政系毕业赴美留学的学子足以组建一个海外国政系,但回国政系服务的也只有行政管理学著名学者、1978届毕业生竺乾威教授一人,令人不胜唏嘘。如今复旦美研所有中青年才俊,尽管有境外访学、讲学、交流、工作的经历,但几乎均在国内获得博士学位,这从一个侧面折射了我国高等教育事业以及美国研究自主学术体系的发展。

中国科学院院士、有“中国半导体之母”美誉的谢希德校长无疑是复旦美研的灵魂人物。谢校长不仅是我国顶尖的物理学家,而且精通美国事务,对美国的大学更是了如指掌,复旦美研在很大程度上就是谢希德校长为推动我国的美国问题研究深思熟虑的产物。1993年1月在其亲自整理并提交曾任上海市市长汪道涵的题为“当前我国面临的国际挑战”一文中,谢校长就提出“中美关系应是我国对外关系运作的重点”“防范潜在的热点问题(南中国海)”,以及处理当时的中美关系应“多打太极拳,少打少林拳”(如今或许应“既打太极拳,又打少林拳”或“多打少林拳,少打太极拳”——作者注)等观点,从中即可见其对国际问题深刻战略思考以及务实策略主张之一斑。中国科学院院士、复旦大学校长杨福家是核物理学家,同样精通美国问题。他曾用美国阿波罗15号月球车驾驶员詹姆斯·艾尔文(James Irwin,虔诚基督徒,曾于1984年访问复旦)的例子,来说明宗教对美国研究的重要性。

在谢希德和杨福家校长等复旦大学各级领导的支持以及美研各位同事的努力下,复旦美研不仅起点高,而且进展神速,为今天复旦美研发展为教育部人文社会科学重点研究基地、国家哲学社会科学创新基地,以及教育部中美人文交流研究中心等国家级研究机构,打下了坚实基础。复旦美研的软硬件实力也在不断攀升。就硬件而言,80年代末从物理楼迁至相辉堂对面的二层楼宇(现在的马锦明楼)的二楼,与使用一楼办公的学校外事处成了上下楼邻居和亲密合作伙伴,连每周一次的政治学习也安排在一起,并且开始拥有较为宽敞的教师办公室、会议室和阅览室等。当时先后任外事处处长的卢义民和周明伟先生,是复旦美研的当然成员,在对外交流方面给予美研很多便利。复旦美研新楼第一、二期分别于1995年和2002年落成,并于2005年在新址举办了成立二十周年的隆重庆典,这无疑是复旦美研发展的新里程碑。目前复旦美研大楼总建筑面积8000余平方米,其资料室藏书5万余册,成为国内区域国别研究的重镇以及国家级新型智库。

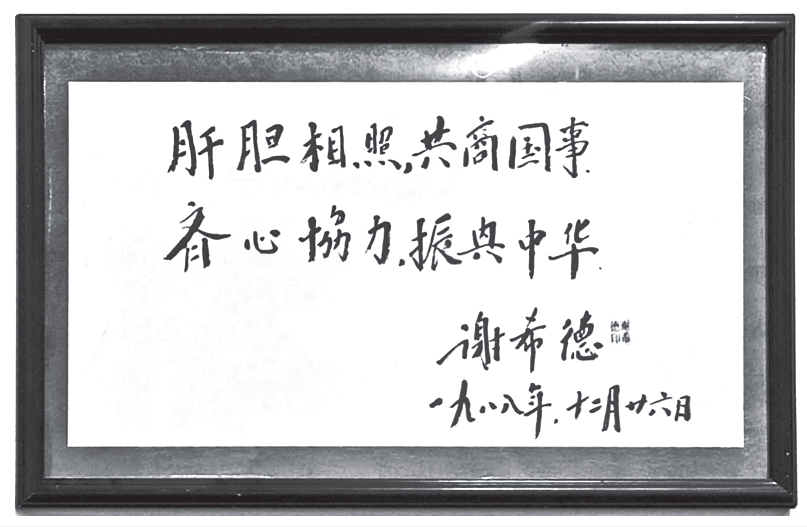

谢希德校长的题词

如果我对复旦美研有所贡献的话,那就是在中心几任领导和同事的包容和支持下,能够在复旦美研诸多研究议程中,为美国宗教研究保留了一块园地。我在复旦美研以及国际政治系四十年的学术生涯,大致可分为以下三个阶段。

一是主要研究美国基督教在华传教运动以及中国基督教史的阶段。这是我从大学时期就萌生的研究志趣,加盟复旦美研后更聚焦基督教在华高等教育的研究。在汪熙先生的引荐下,我在《复旦学报(社会科学版)》(1986年第5期)发表了题为“基督教在华高等教育初探”一文,该文被认为揭开了国内重新评价和研究基督教在华教会大学的序幕。此后我在该领域的研究还涉及上海圣约翰大学、燕京大学宗教学院、金陵神学院、纽约协和神学院、中国基督教会史等议题,在中国基督教神学教育史等领域做了开拓性的研究,先后出版了《教育与宗教: 作为传教媒介的圣约翰大学》《教会大学与神学教育》《中国基督教教育史论》《上海圣约翰大学(1879—1952)》等论著。我还与复旦大学哲学系张庆熊教授合作,于1996年成立了复旦大学基督教研究中心,并从2002年起出版该中心的学术集刊《基督教学术》。目前该刊已出版28辑,成为国内基督教研究的重要刊物之一。

二是主要研究美国宗教尤其是宗教与当前中美关系的阶段。我在普林斯顿大学宗教系的专业研究方向是美国宗教史,作为约翰·威尔逊、宗教社会学巨擘罗伯特·伍斯诺(Robert Wuthnow)和美国黑人宗教史权威艾尔伯特·J.拉伯托(Albert J. Raboteau)等名师的亲灸弟子,算是美国宗教研究科班出身。2003年,在国际政治系等的支持下,我们开始在复旦美研举办关于美国宗教的系列研讨会,并于次年出版学术集刊《宗教与美国社会》,目前该刊已出版23辑,成为国内美国宗教研究的主要学术发表平台。与国内其他高校和研究机构的侧重点有所不同,我们主要聚焦宗教与当代美国政治和外交,尤其是中美关系中的宗教因素等议题,先后出版了我所撰写的《后冷战时期的宗教与美国政治和外交》《特朗普政府时期的宗教与美国政治和外交》,以及涂怡超博士所撰写的《美国基督教福音派及其对国际关系的影响: 以葛培理为中心的考察》等10余本专著和译著,在美国宗教研究领域取得了比较体系化的研究成果。

三是主要研究宗教与国际关系以及宗教与中国国家安全的阶段。自冷战结束尤其是“9·11”事件以来,宗教在国际关系中的地位急剧提升,已然成为各国国家安全和对外战略考量中不可回避的重要因素。美国是宗教超级大国和世界头号宗教输出国,因此美国研究也是宗教与国际关系研究不可或缺的基础条件。10多年来,我们为布局宗教与国际关系以及宗教与中国国家安全研究,先后推出了“宗教与当代国际关系论丛”“宗教与中国国家安全和对外战略论丛”“全球视域下的宗教研究论丛”等丛书,推出《宗教与当代国际关系》《宗教与中国国家安全研究》等标志性论著;基于宗教特性提出了结合“天边与身边、神圣与世俗、历史与现实、田野与文献、社科与人文、定性与定量、学术与对策”等研究理念,构建了信仰中国、信仰周边、地缘宗教、后传教时代、大国宗教与大国宗教学、宗教与公共外交、宗教影响中国国家安全范式等分析框架,以及在有关部门的支持下先后成立了上海和中央部门所属的两个宗教与中国国家安全研究智库,以战略性、前瞻性、体系性、敏锐性、政策性、时效性、学术性为机构目标,试图在拓展美国宗教研究的内涵和外延、加强宗教与国际关系和国家安全研究的基础上打造我国融“数据库、思想库、人才库、行动库”于一体的战略宗教学,并且在参政议政、服务国家战略方面取得了若干实绩。

总之,我见证了复旦美研四十年发展的全过程,而复旦美研以及国际关系与公共事务学院也为我本人及其团队提供了最好的发展平台。机构四十年的历史不算长,但工作四十年则是漫长的学术人生。在复旦美研成立四十周年之际,我更加缅怀高瞻远瞩的中心创办者,更加感恩学术前辈的提携以及中心领导和同仁的支持,也更加珍惜中心来之不易的优良学术环境。“峥嵘四秩气如虹,砥砺前行势未穷。”当前复旦美研济济多士,薪火相传,正处于历史发展的最好时期,我们有充分理由期待复旦美研更好的未来。