校庆120周年之际,美研中心主任吴心伯来电,邀我为美研中心成立四十周年写一篇纪念文章。人常常是按照自己对经历的记忆来度量、感受时间的久远。但如果不是心伯在这个当口上的提醒,很难想象美研中心已是一个经历了这个伟大时代四十年的话题!我几乎不假思索地答应了下来----尽管我实际只参与了美研中心的筹建和中心成立后最初一段时间的工作,但经历的许多事已成为我日后人生和事业的宝贵印记,难以忘怀。

一、关乎大局,谢校长亲任美研中心主任

复旦大学美国研究中心从开始规划的第一天起,每一个规划和实施,每一个进步与成就,都与谢希德的名字连在一起。

中美建交之后,两国的关系迅速升温,双边的经贸、投资、教育、文化等交流以前所未有的速度和规模发展,各种历史和现实的问题与挑战也时而剧烈、时而和缓地助推或阻碍着中美关系的发展。

当里根在作为第一位美国总统非常成功地访问了一所中国的大学---复旦大学之后,在国内外引起了很大的反响和关注,到访复旦的外宾几乎以几何级数般地增长。特别是在美国熟悉了解或听闻谢校长的新老朋友,都满怀敬意和交流的热情到访复旦,这也从一个侧面反映了当时双方对推动和发展中美交流与合作的热情和势头。

谢校长清醒地看了中美关系的重要性,看到了在中美关系快速发展中,中美之间存在着这么多研究与交流的落差缺失、这么多认知和理解的误区偏见;看到了双方都需要加强交流,需要增进了解,都需要信息、需要研究、需要人才;看到了复旦大学在这个伟大的历史进程中担负的责任。在经过差不多一年的深思熟虑,谢校长提出了要在复旦建设一个跨系科、跨领域,担负学科建设、项目研究、交流合作和决策咨询四大功能,能代表一流大学核心学术水平的美国研究中心!

谢校长的方案很快得到校党委书记林克、汪道涵市长和国家教委(原教育部)的赞同和支持。此间我有机会旁听过几次谢校长向汪市长汇报关于筹建美研中心的设想,清楚地记得汪市长高度肯定对中美关系重要性的判断,多次说:中美关系将成为中国对外关系的重中之重,并提出复旦要建设一个一流的美国问题研究中心。希望复旦要急国家在信息、研究、决策和人才培养方面的需求之所急,要在国家的发展大局中发挥作用。

这些高瞻远瞩的谋划和战略性的定位,对建设一个什么样的研究中心起到了决定性的作用。但在当时每一个细小方案的实施,都是谈何容易!当时参与筹备的老师们都非常清楚中美关系的重要,但更清楚中美关系是如此复杂、敏感,它的政治性政策性是如此之强,它的风险责任是如此之大,谁能来驾驭?加上研究美国本身跨学科、跨领域、跨语言、跨国界的属性,特别是正处在百业待兴的复旦,校财务部的账本上几乎没有多余一元钱的预算能用于美国研究中心的建设......大家心里有关筹建中心的一长串问题,基本归结为:钱从哪里来?但更重要的问题是谁来担当美研中心主任这一重任?谢校长以坚定而沉着的语气告诉汪市长:“我已向国家教委和校党委报告,将担任美研中心主任一职,至少在初创阶段。”

此时的谢希德,是一名中共中央委员会的委员,是一名中科院院士、新中国半导体物理的创始人之一,是新中国的第一位女校长和期后不久的上海市政协主席,她婉辞了一个又一个担任各类知名耀眼职务的邀请,却主动担当了美研中心主任一职。

这大概是谢校长一生中,唯一一个自己要求担任的职务。

每个参加美研中心筹备工作老师,都从谢校长这“众望所归”的决定和坚定沉着的语气中感受并汲取到强大的克服困难、实现目标的动力和信心。按照谢校长的要求:整个筹备工作不设一名专职人员,大家都兼职工作;整个中心的基建工程争取不用学校一分钱的预算,以全新的思路到海外筹集资金!

我很幸运地在自己事业发展起始的时期,就见证并参与了这个满视野困难又充满激情奋力拼搏的过程。而最早见证的,是一份份请求项目审批的报告和一个个几经扯皮往返才能获得的批复印章。规划、拆迁、给排水、供配电,各个规划设计的可行与调整,各种建筑材料和施工质量的监控......甚至要为一根能打国际长途的电话专线,花上一、二十次的交涉,等上大半年的时间......但整个筹备工作在坚定不移地向前推进着。

其中能够载入史册,肯定是前无古人,大概也难有来者的记录,是谢校长亲自组织启动了一个由外国友人组成的团队在海外为复旦建设美研中心的项目募集资金----为教育筹款在海外司空见惯,但在当时许多人还是闻所未闻。筹款团队的每一个成员都是谢校长的“铁粉”,都深深地了解中美关系的重要,都了解钦佩谢校长的为人和她心目中对美研中心的期许,他们制定了一个难以想象的筹款目标,更以难以想象的努力,实现了这个目标!

二、“尽快让美研中心运转起来”:如何举办国际会议的国际会议

谢校长当时高瞻远瞩的一个重要决定,是不能等到筹款目标实现才开工,要尽力做到“筹到多少钱就先办多少事”,要让捐资方尽快看到捐款效果。于是决定先将校外办所在的“小白楼”以最快的速度建成美研中心的雏形。谢校长当时就明确要求,一是“小白楼”要最大限度地压缩办公用房的空间,将最好、最大的空间,留给能举办国际会议和各类研讨会的会议设施,以及一个供美国问题学习研究的最好的资料室。当时“小白楼”的资料室是全校园唯一装有空调的资料室,谢校长还专门将校图书馆副馆长吕慧芳调到美研中心资料室负责资料室的建设,这样的“高配”在校园里也是不多见的;二是要为美研中心配备尽可能先进、当时校园里还鲜有的电脑、电传机(Telex Machine)、复印机、传真机、投影仪和电动打字机。谢校长还让来访的外国朋友---但凡可能,为美研中心买一些最新的电脑软件,并辅导我们使用这些软件。在当时中国还没法使用E-mail的时候,谢校长就请他们给我们讲原理和使用的方法。

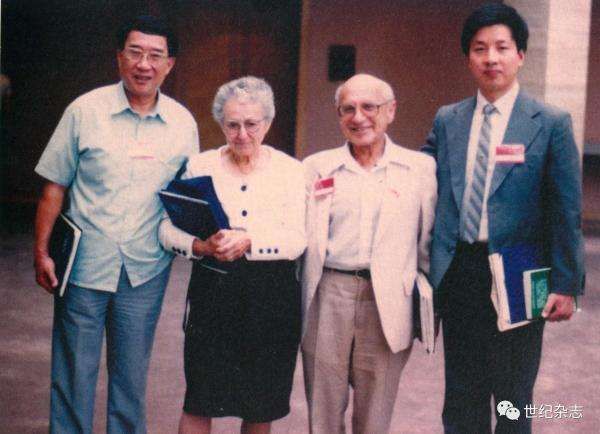

(1987年,参加复旦大学美国研究中心老办公楼落成典礼人员合影)

但谢校长脑子里想的,是如何让美研中心尽快地运转起来。

八十年代初的复旦,绝大多数的学者大都还没有对外交流学习的机会和经历。谢校长认为,对外交流效益最好的办法,是用举办国际研讨会的方式,把杰出的外国专家学者请进来,这样可以最大范围地让国内的学者面对面地同他们交流学习,了解国外专业发展的最新动向,缩小同外部世界的差距,有效建立同国外同行的交流关系,花小钱办大事。但如何举办国际会议,大都是五花八门、各行其道,不太符合国际通行规范,也很难达到预期的效果。谢校长就向国家教委建议,筹备召开一个“如何举办国际会议的国际会议”,国内各有关单位的学科带头人及相关会务工作者参加,由谢校长出面邀请她熟悉的国际知名国际会议/论坛的组织者和专业人员来中国讲课、研讨,帮助我们培训相关的工作人员,解决在中国举办各类国际会议的特殊问题。这是一个多么闻所未闻、但每个参会者都明白其意义的会议啊!而外方参会者都被会议组织方虚心向国际同行学习的诚意所感动,所有的国际旅费和在华的食宿费全部自理......

我和校外办的多位同事都有幸参加了这次会议筹备、组织和报告、研讨的全过程,分工负责学习国际会议如何作议题策划、议程设计、论文征集和遴选、重要嘉宾邀请、会标设计与制作、文件及会议翻译、会务食宿安排......等等。谢校长专门要求会议要落实几件事:要花钱借设备搞同声传译、要添置一些咖啡具来安排茶歇(Coffee Break)、要准备好现场使用的投影仪和幻灯机、要用(发言)限时提醒器......在现在看来,所有这些会务设备和安排都是小菜一碟、完全不足挂齿的事,但在当时常常可能轻而易举地难倒你一个团队。

中外双方对这次会议成功的高度评价,使得“小白楼”和美研中心名声大振。汪熙先生随即提出,由他负责联系美国的知名智库卡托研究所(Cato Institute),与美研中心联合召开一个美方高度关注的有关中国改革开放议题的研讨会,得到了谢校长和有关部门的支持。很快,作为美研中心成立后第一个真正意义上的国际会议--“中国经济改革:问题与前景”成功召开了。被美方学者誉为“第一个由一所中国的大学和一个美国智库联合举办的有关中国经济改革的研讨会”。这个会议的所有会议发言和会议文件、正式出版物至今都被保存在美国国会图书馆。

(1990年,周明伟陪同汪道涵先生和谢希德校长出席复旦大学美国研究中心一期工程开工典礼)

(1990年,汪道涵先生、谢希德校长、复旦基金会执行董事汤姆和时任美国驻沪总领事万乐山为复旦大学美国研究中心一期开工典礼剪彩)

1990年初,美研中心建设项目的出资方通知,将派专业审计到复旦,对已使用的款项进行审计。学校基建处和财务处立刻按要求开始了紧张的准备工作。多位朋友都提醒我们:这可能是一次中方没有经历过的最严格的审计。谢校长把接待安排这位审计N先生的任务交给了我。出乎意料的是,在机场接到N先生时,他除了同与我一起去机场接机的基建财务的同事确认审计项目清单、审计要求和时间安排外,明确地婉拒了所有接待安排,包括食宿、用车、宴请、参观游览和其他礼节性的安排,所有涉及费用全部自理......

在整个四天的审计过程中,N先生除了板着脸要求补充和更正相关数据材料、通过翻译同相关人员谈话外,完全是心无旁骛一天12小时的工作。在按计划第五天离开中国时,除了依然板着脸留下了一张长长的清单,要求中方尽快以传真方式补充有关数据与说明,其中包括要求学校说明美研中心设施使用情况的列表外,几乎没有留下什么客套和评论。直到一个半月后,资助方给谢校长来信称,审计结果表明,第一期资助款项每一分钱的使用都物超所值(The use of every single penny is worthy than its face value)!我当时激动地将这句话抄录到自己的笔记本上。这也意味着美研中心的二期资助基本有保证了。

三、“研究美国,是美研中心的重心”

在筹备美研中心的过程中,各个方面都对美研中心的工作重心、担当角色、发展方向等提出了建议,并列出来一长串的研究课题,偏多数的是希望美研中心能为中美关系的发展发挥更多的、直接的作用。谢校长为此专门与多位中美专家学者进行了交流,听取意见。其中有几次与到访上海的北京大学袁明老师、社科院的李慎之先生、资中筠先生和陶文钊老师,以及美国的鲍勃·斯卡拉皮诺、麦克·奥克森伯格、哈里·哈丁和以后的包道格、兰普顿等。一条清晰的思路是:美国的对华政策是美国国内政治的延伸,美国的国内政治决定着对华政策的走向,搞清楚美国国内的政治、经济、军事、文化的历史沿革和发展走向,是研究把握中美关系的基础,是美研中心各项工作的重中之重。汪道涵市长进一步提出,美研中心要有自己的特色,要努力高水平、高质量地参与研究重大问题,以此来培养高水平的队伍。中心要尽快组织集合并培养一批有综合能力的专职和兼职的专门人才,出一批研究美国问题的专著,每年开几个有影响力的国际会议,有几个专事政策分析的高手,使得我们对形势和政策的分析判断更有现实性和针对性。汪市长和谢校长实际上已经为美研中心勾勒出了一个现在意义上“智库”的雏形,这也是美研中心这四十年来不懈的努力方向和取得的成就。

其中让我印象很深的事之一,是我的导师汪熙先生为美研中心初期建设所作的贡献。汪先生早年在美国常青藤学校学习毕业后,他的家境和他自己的能力完全有条件留在美国,但他和夫人董幼娴(中国民主建国会创会成员之一,是中国民主建国会第一至第九届委员、全国政协常委、民建上海市委员会常委、副主委、名誉副主任委员等)一起,在新中国成立时毅然回国在大学任教。他和汪市长是同乡,在汪市长听取他意见时,他表示完全赞成汪市长和谢校长的战略决策,在协助谢校长筹集美研中心的同时,将努力为中心做好三件事:1,带一批专事美国研究的博士生;2,出版3-5个系列的美国问题和中美关系的丛书、专著;3,策划筹备与美国知名学术机构合作召开专题学术研讨会。

此时的汪熙先生已年近七十。在他生命最后近三十年的时间里,日夜耕耘,奋力与时间、与疾患拼搏,取得了令比他年轻的学者都难以企及的成就:他与其说为复旦,不如说为国家培养了一批优秀的博士生、硕士生,他们中的许多人都成为独担一方重任的事业骨干,为中国的改革开放和中美关系的发展贡献了力量。从1985年至2013年,他主持出版的《中美关系研究丛书》( 25辑),收录了中美两国学者关于中美关系研究的优秀作品,成为当年美研中心学术研究成果的“压舱石”,对几代学人的成长功不可没。他配合谢校长在中美两地召开的多个国际会议,成为中美双方都高度认同的学术交流平台,有效提升了美研中心的学术水平,扩大了美研中心的影响。

(1986年,周明伟与导师汪熙先生会见诺贝尔经济学奖获得者米尔顿·弗里德曼夫妇)

另一件让我难以忘怀的是有关我的研究方向和博士论文的选题。

有一次向汪市长汇报美研中心工作,我在一旁负责做谈话记录。当时,汪市长正兼任着海峡两岸交流协会会长,谈话时问了我们一个问题:中美在已经正式建立外交关系的情况下,美国为什么还能通过一个《台湾关系法》,将美台关系用法律形式确定下来?我感觉在场大多数的同事都不太说得清楚,而我当时更是汗颜之极,完全不知其所以然。汪熙先生说,这不仅与中美关系有关,也与美国国会特殊的制度有关。谢校长当即提出,要在美研中心设立一个专门研究美国国会的项目。九二年,谢校长为我争取到一个去美国做专题研究的机会,要我就研究方向提个方案,并听取导师汪熙先生和汪市长的意见。我当时很清楚谢校长和汪先生的用意,于是比较勉强地选题为:“《台湾关系法》与中美建交后的美台关系”,但内心其实更希望选一个自己熟悉一些的邻域。汪先生明确要求要将研究重心放到美国国会研究上去。思考许久后,汪先生将我的研究课题改成了“《台湾关系法》通过前后的台湾游说---美国国会的利益集团、游说和决策”。汪先生还告诉我,他查到美国有一本教科书,书名就是《American Congressional Politics: Interest Group,Lobby, and Policy Making》,已托在美国的朋友去买了,其中有一些翔实的案例,行前要好好看一下。汪市长和谢校长都同意这个方案,并表示为确保项目申请成功,他们三人将都为我写推荐信。汪市长进一步说,题目可以先这么定,但重心不是要研究这个《法》是如何通过的,而是要研究清楚美国国会的立法制度......很遗憾因当时工作的需要,在我完成研究计划之前就不得不提前回国了。但这依然是我终身的研究课题。

(1995年,汪道涵先生出席复旦大学美国研究中心成立十周年暨新楼落成典礼并致辞)

四、在服务中美关系大局中发挥作用

美研中心在谢校长的带领下,很快成为学校交叉学科聚集研究重大问题的中心、复旦大学的外宾接待中心、国际会议和讲好中国故事的中心。在我离开复旦,到上海市外办工作的期间,正值中美关系一方面跌宕起伏、经历风风雨雨,同时又是中美交流与合作快速发展的时期。美研中心常常是我应对各类棘手、复杂访问团的能够“保底”的宝地。久而久之,美研中心就成了应对中美关系中“疑难杂症”的“专业户”。特别是在有关“人权”、最惠国待遇、“南海撞机”和“南斯拉夫炸馆”、加入世贸等重大或突发事件发生后,美研中心对相关的接待任务,几乎是有求必应、来者不拒,重要的团组谢校长还多次带病亲自会见客人,据理力争,做解疑释惑、求同存异的工作。由此在各类外宾中留下了学术水平高,说服力强,有包容性、热情友好的口碑,在讲好中国故事、展示中国形象、传播中国声音方面,形成了自己独特的做法和优势,在服务国家大局、促进对外交流方面发挥了积极的作用。

在其中,有两件事是必须被提及的。

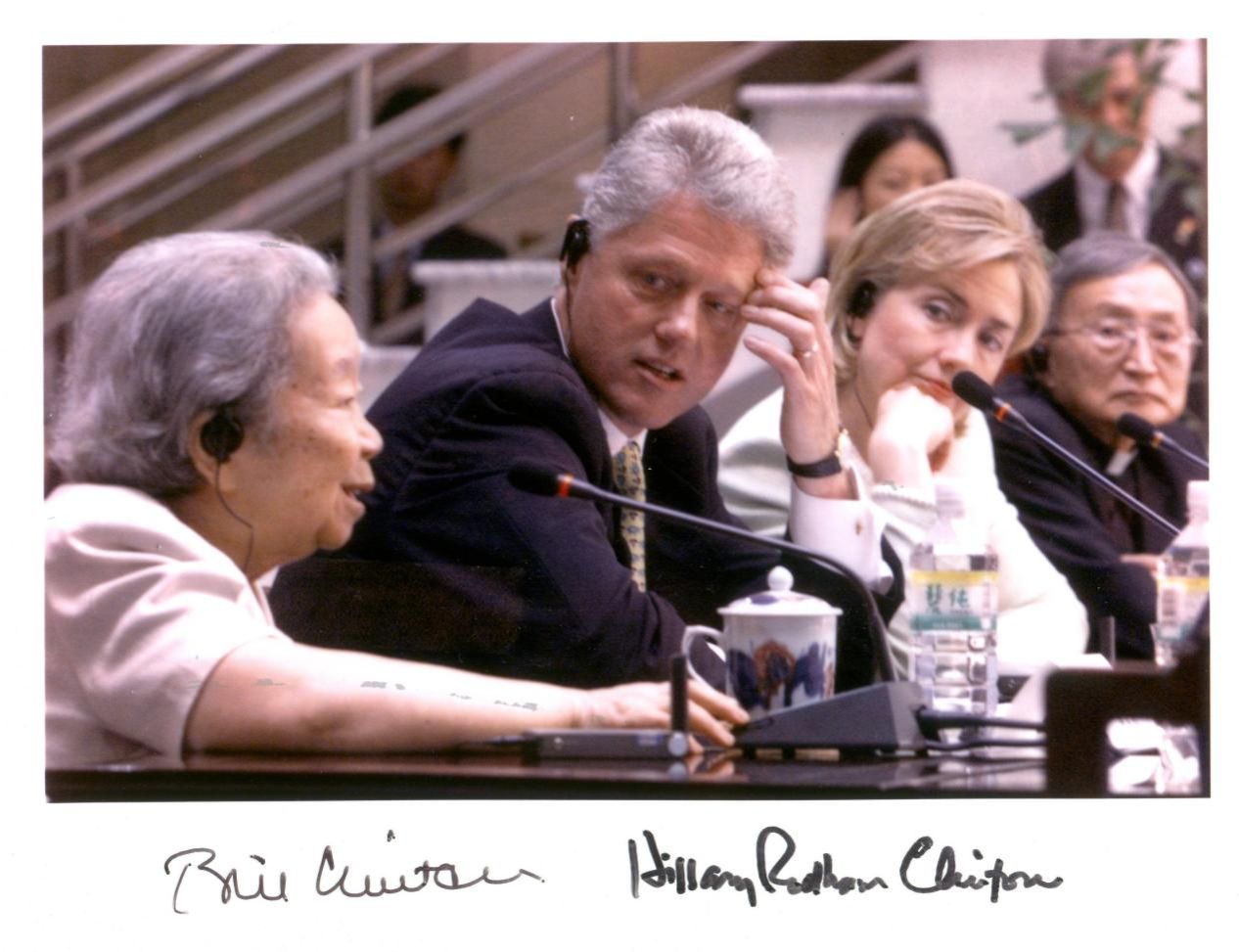

1998年6月下旬,美国总统克林顿在中国进行正式访问期间,对上海进行了访问。当时我正好在上海市外办工作,担任接待克林顿总统访沪的前线总指挥。在与美方先遣队协商日程安排时,美方提出要安排总统与上海的教育、文化、司法、宗教界知名人士见面,并就“构建二十一世纪的中国”这个主题进行交流的座谈会,这是克林顿总统访问上海的重头戏,是国内外关注度最高的一场活动之一。在这十多个人次的发言、持续一个多小时的活动中,有两件事被永久地载人了史册:

一是在美方提出座谈会方案后,我提出了中方参会者名单,并提出中方也出一位知名人士与总统共同主持座谈会的建议。在中美双方都同意了这个方案后,我随即找谢校长商量,请她以复旦大学前校长、复旦美国研究中心主任的身份,与克林顿总统共同主持座谈会,并就准备进行座谈的内容进行讨论。谢校长完全知道这个角色的分量,但还是很爽快地同意了这个安排。在座谈会上,谢校长与总统配合默契、别具一格的主持风格和出色的问词答词,优美的英语和温和透亮的声音,给克林顿总统和希拉里夫人及在场的中外媒体留下了非常深刻的印象。克林顿总统和夫人希拉里在多个场合都充满敬意地高度评价了谢校长的讲话和评论,称是访问上海留下印象最深、最成功的一场活动之一。

(1998年,美国总统克林顿访问上海期间,复旦美国研究中心主任谢希德参加在上海图书馆的座谈会)

而这场活动另一件被载入史册的事,也同参加活动的美研中心另一位老师吴心伯有关。

当年克林顿访华的最重要议题之一,依然是台湾问题。在北京期间,江泽民主席亲自在多个场合做克林顿的工作,外交部门也就相关问题与美方交换了意见,美方领导人为此就台湾问题向江主席做出了明确的承诺,并赞成中美双方共同致力于建立中美建设性战略伙伴关系。在国际社会看来,这是中方重大的外交成就,也是克林顿访华的重要成果。但美方就台湾问题所作的承诺在媒体和国际社会面前一直躲躲闪闪,没有作公开的表述。

(1998年,吴心伯教授应邀参加了在上海图书馆举行的座谈会并受到克林顿总统的接见)

复旦大学的美研中心是唯一有两个代表参加座谈会的机构。吴心伯既是复旦大学美研中心的研究人员,也是上海青年学者的代表,是参会者中与总统对话最年轻的。轮到他发言时,他用非常平和的口气问了克林顿总统一个几乎令所有人都没有料及的“会议主题”以外的问题:

“中美关系发展的关键取决于美国如何处理台湾问题,总统先生,您将如何处理台湾问题?”

可以看出克林顿总统对在这个场合回答这类问题并无准备,但似乎已难以回避。他停顿了一下,说了几句客套后,作了如下表述:

“美国政府重申:美国不支持台湾独立;不支持‘一中一台’、‘两个中国’;不支持台湾加入任何必须由主权国家才能参加的国际组织”。

当时在场的有关部门负责人立刻拉着我的手几乎是以大步流星的速度冲出会场,确认了克林顿总统所说的每一个字后,兴奋地说,马上向北京报告!而中外媒体也竞相报道了这一总统座谈会的头条新闻。

这就是日后被外界描述为美国对台的“三不政策”。尽管我们很清楚美国政府中的一些人在台湾问题上经常说一套做一套,但这毕竟是美国总统的政策宣示,是美方执行对华政策的重要遵循。

我后来问美先遣队长,这个情节是不是预先有预案的。他含蓄地答复说:据他所知,总统关注的都是座谈主题所涉及的内容,没有计划谈台湾问题。但能看出来的是,这次访问对他改变许多,这也许就是他的变化吧。

“一个如此重大又不太愿意公开说出来的政策宣示,被复旦大学一个青年教师的提问逼出来了!”这个不能上媒体,但却被口口相传的故事迅速传播开来了!复旦美研中心由此在海内外引发了更大的关注,越来越多美研中心的声音和美研中心的代表出现在中美各个重要对话交流场合。

四十年后的今天,百年未有之大变局叠加也凸显着中美关系的深刻变化。

中美关系是回不去了。

但中美这两个世界上最大的经济体如何相处,大概是每一个关注或每一个事关中美关系、事关世界未来的人所面对的最严峻的问题。

衷心感谢美研中心的每一个新老同事为实现美研中心初创者的理想和蓝图所做出的努力和贡献!衷心期待美研中心取得更大的成就、作出更大的贡献!

(谨以此文寄托对谢希德校长、汪道涵市长、林克书记、汪熙先生等美研中心老领导的深深的怀念,也以此向为筹建美研中心做出过难以替代贡献的卢义民、陈维良、彭瑞寅、周敦仁、倪世雄等老师致以敬意。)

(作者曾任中国外文局局长,中共中央台湾工作办公室、国务院台湾事务办公室副主任,上海市人民政府外事办公室主任。1980年9月-1996年3月在复旦大学学习和工作,曾任复旦大学外事处副处长,校长助理兼校办主任、校外办主任)