(来源:《新民晚报》,2025-08-20)

| 如何处理好同新兴大国的关系,避免走向冲突,美国需要从历史中吸取经验教训,珍惜来之不易的和平与繁荣。

世界反法西斯战争与中国人民抗日战争的胜利及其之后的80年,究竟给中美两国留下了怎样的启示?

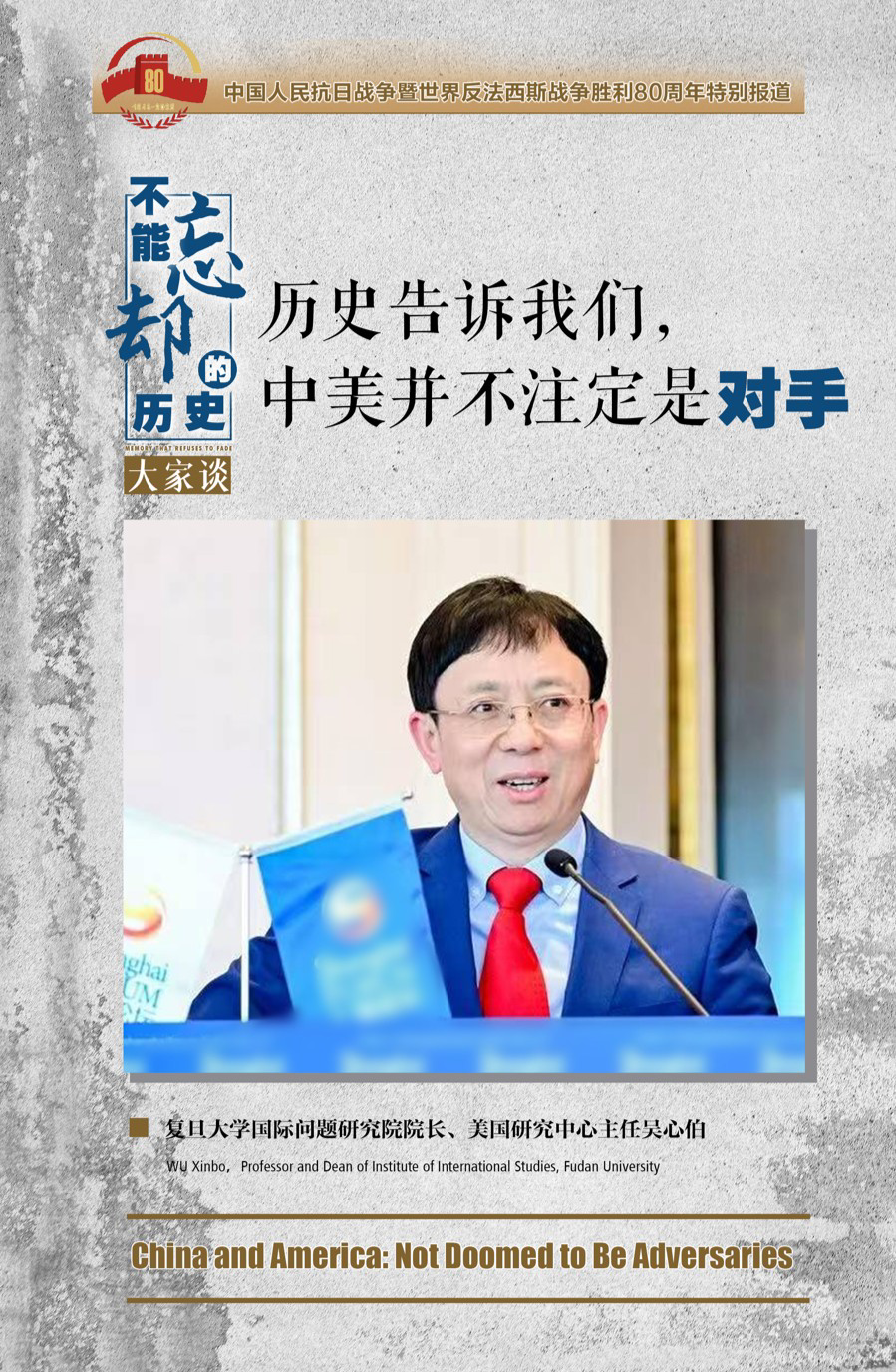

致力于中美关系研究三十余年,复旦大学国际问题研究院院长、美国研究中心主任吴心伯的答案是——珍惜战后的和平与繁荣,处理好中美关系。因为,“如果回顾历史便会发现,中美两国并不注定是对手”。

共识崩塌 美国角色变化

回顾历史,美国的世界角色在过去的几十年间发生了巨大的改变。

第二次世界大战前,美国奉行孤立主义,避免卷入欧洲事务。但大战的爆发,尤其是1941年12月日本偷袭珍珠港事件,让曾试图“置身事外”的美国最终决定参战。战后,以联合国为核心的多边主义国际秩序建立,美国也成为国际秩序的一个主要塑造者和维护者。“那时的美国认为,美国的国内发展同其承担的国际义务是相辅相成、相互促进的。”在吴心伯看来,处于上升期和“全盛期”的美国自诩为“世界领导”,积极参与国际事务、提供公共物品、打造一个美利坚治下的“和平世界”、巩固霸权地位,成为当时美国国内广泛的社会共识。

然而,“9·11”事件的爆发开启了美国由盛转衰、“角色变化”的新阶段。吴心伯说道,随着美国社会变得日益撕裂和对立,“曾经的共识崩塌了。美国国内的许多人认为美国不应承担这么多的责任和义务,处理好本国自身的问题比国际义务更重要。”

“然而,今天的美国其实已经深深嵌入当下的国际体系,嵌入这个世界。发展也好,安全也罢,美国都离不开世界,而世界也包括了中国。”吴心伯说道。

生死互助 淬炼中美情谊

“中美关系不仅对两个国家至关重要,对亚太地区乃至整个国际体系都是至关重要的。”吴心伯指出,美国应当以互利共赢而非零和博弈的心态处理同中国的关系,不应把中国视作对手,甚至是敌人。

更何况,第二次世界大战期间,中美两国曾为了共同的目标携手战斗。

1942年1月1日,《联合国家宣言》的签署标志着世界反法西斯联盟的正式建立。在那之后,从陈纳德将军到美国“飞虎队”,从杜立特行动到驼峰航线……中美在生死互助之间也淬炼出了一段血与火的情谊。

2023年10月29日,飞虎队老兵莫耶一行人在北京八达岭长城合影留念。新华社记者 任超 摄

“美国人对二战这段历史是非常熟悉的,很多美国人也知道中美共同抗日的故事。”吴心伯也坦言,对许多美国人来说,包括中国在内的太平洋战场依然是被遗忘的二战战区。即便涉及中美共同抗争的这段岁月,在美国人的叙述中也往往变成了所谓强者帮助弱者的故事。而在美国人的想象中,二战更成了一场因为美国参战而打赢的战争。

但无论是怎样一种叙事,在吴心伯看来,美国人需要看到,中美并不注定是“对手”,我们曾经是盟友,是伙伴。二战期间中美携手抗击法西斯主义,便是最好的例子。而后来亚洲得以维持几十年的和平和繁荣,也正是因为美国同该地区的关系不再以战争和冲突为特征。“如果没有中美合作,少了良好的中美关系,当今世界的经济发展、和平与安全都将难以实现。这就是中美关系当下的世界意义。 ”

读懂中国 还得来到中国

固然,同二战结束初期相比,当下的世界正处在一个重要的转型期。吴心伯说道,国际格局已经发生重大转变,国际力量出现重大调整;南方国家不仅力量在上升,其对世界治理作出贡献的意愿和能力也在上升。展望100周年之际的世界,吴心伯认为,全球南方国家将发挥更加重要的作用。“世界的走向与全球治理的未来,将不再是看西方,也不是看美国,而是看全球南方,尤其要看中国。”

如何处理好同新兴大国的关系,避免走向冲突?吴心伯认为,美国需要从历史中吸取经验教训,珍惜来之不易的和平与繁荣。作为一名深耕中美关系研究的学者,他表示,让更多外国人尤其是美国年轻一代“读懂中国”,学会正确看待中国之于世界的角色,促进中美关系的发展十分必要。

“我遇到过很多在复旦读过书的西方留学生,他们对中国的了解和认知要比没有来过中国或者短期来到中国的年轻人深刻得多。”早在2005年,在国际化交流仍以中国学生留学海外为主的年代,吴心伯便决心要将外国学生引进来,并专门为他们设计了“中国政治与外交”全英文授课项目。便利美西方国家的年轻人来中国读书,在中国了解真实、立体的中国,是他的初衷。

“中国不仅是一个有着悠久历史的国家,也是一个在现代化道路上发展很快、科技领先、治理很成功的国家。”在吴心伯看来,外国青年来华不仅要体验书法、汉服等传统中国文化,更要了解当代中国最新的发展。他希望,越来越多美国年轻人通过来到中国,逐渐“读懂中国”;他更希望,在未来,年轻人们可以成为中美之间的桥梁和使者。